青基会微信公众号

青基会官方微博

浏览量:6245来源:本站发布时间:2022-09-12 13:27:24

说到“希望工程”,很多人第一反应:这不是救助贫困地区失学少年儿童的公益项目吗,怎么还建起了乡村篮球场?

2020年10月14日

肇庆市广宁县春水中学一众师生在春水中学杜锋篮球场上招手

希望工程这项起于帮助孩子“有学上”的公益事业,1992年在广东落地,经过30年的发展,现在涵盖了基础设施、营养饮食、素质教育等方方面面,重点已转向帮助后进地区的孩子们“上好学”,以及“播种新希望”。

30年前种下“希望”的种子,今日已枝繁叶茂。

提到希望工程,人们总会第一时间想起那张著名的《大眼睛》照片。也许有人有疑问:国家的希望工程从1989年开始发起,《大眼睛》也拍摄于1991年,可为什么广东希望工程1992年才开始,整整晚了三年?

“广东一开始差点跟希望工程擦肩而过,经历了从没有‘希望’到有‘希望’的过程。”广东希望工程创始人之一林乔林告诉《南方》杂志记者,1990年,他作为团广东省委青农部的一员,参加了团中央在湖南召开的全国乡镇团委改革与建设观摩研讨会,会后套开了全国第一次希望工程工作会。

但当时北京、上海、广东等经济稍微好一点的省份,都没有分配到助学任务,没有希望工程落地。

林乔林当时心里有点不是滋味。他生于1957年,是恢复高考后从老家茂名高州根子镇走出来的第一个大学生,深知读书对于“跳出农门”、改变命运的作用;当时发展中的广东也面临着区域发展不均衡的情况,粤东西北贫困山区还有很多孩子为读书发愁。

林乔林回来之后把情况向组织做了汇报,当时的团广东省委青农部负责人林万松决定,要争取希望工程在广东落地。接下来的一年里,他们四处奔走、调研、收集资料,了解到当时广东每年有7万多名少年儿童因贫辍学或者面临辍学。

第二年,全国第二次希望工程工作会议在四川召开。林万松带着翔实的调研资料“再进宫”,在会上列举了很多个例子,提出越是改革开放前沿,越需要培养人才。

“有希望了!”因为广东的决心和诚意,希望工程落地广东被提上了日程。

1992年5月,广东正式拉开实施希望工程工作序幕,首期省希望工程办公室包括林万松、林乔林在内,只有几个人。

工作人员不多,又没启动资金,按说这项工作很难“推着走”。

但林乔林他们很快发现,“各地参与很积极,我们都在被工作推着走”。

希望工程在广东一落地,各级党委政府非常关心、重视,省委领导亲自担任领导小组顾问,形成很大的号召力。

1992年5月7日,广东希望工程办公室收到了第一笔来自佛山顺德大良汤先生的200元汇款。同年7月,广东第一批5000名失学少年儿童得到资助。1993年1月,深圳一家企业认捐的第一所希望小学——梅州市五华县畲维希望小学正式建成。

“让我感动的不只是大家的爱心,还有社会各界对希望工程的信任。”林乔林回忆,他接到过一名住院的海军战士寄过来的捐款,还有马来西亚华侨来广州旅游,由导游带到办公室,表示愿意出30万元在梅州老家捐建一所小学,全权交给省希望办来推进。

正是因为希望工程透明、简化的流程,以及有着官方的公信力,越来越多人投入这项事业中。

有了资金的注入,受助孩子们得以缓解物质上的困难。

就在1992年当年,希望办一批“三好学生”证书纷至沓来,都是受到资助的广东学子寄过来的。信中有不少受助学生及其家长提出想当面感谢资助人。

“这是个好主意!捐钱只是物质上助困,如果能够把孩子们带到大城市来与捐方一起交流,这种精神层面的鼓励可能要比物质帮助大得多。”林乔林回忆,希望办说干就干,广泛征询意见,精心策划会亲活动。

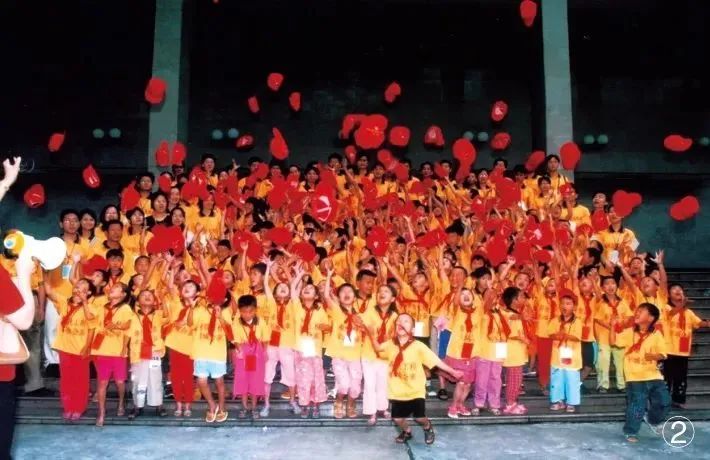

2005年的会亲活动留影

1994年7月,来自韶关、清远、河源、梅州、肇庆等五市的40名希望工程受助学生代表,来到广州与资助人见面“会亲”,营造了“不是亲人胜似亲人”的浓厚氛围。这在全国是首创,后来形成了“南粤会亲”品牌。

林乔林清楚地记得,首次活动上,他带一个十几岁的山区孩子到省电台接受采访,记者还资助了这名孩子。

时间一长,林乔林跟这个孩子断了联系。十多年之后的一天,一个精神小伙走到省希望办找他,这名小伙子就是当年那个孩子,同行的还有当年那名记者。当年的孩子回家乡后备受鼓励,成绩很好,后来考上了中国人民大学的博士,毕业后回到广东当老师。

还有更多被希望工程点燃过希望的孩子,后来都怎么样了?30年后的今天,《南方》杂志记者联系省希望办,对部分受助者进行了回访。

粤北山区的一名孤儿文文(化名),每个学期的学费都要东拼西凑才能交上来。小学时向希望工程递交了助学金申请表,很快就收到来自捐助人华姨的第一笔善款,解决了学费的燃眉之急。

“后来华姨还邀请我和奶奶来广州旅游,带着我们逛动物园,去书城买书。是希望工程让素不相识的我们联结起来,华姨的爱心也激励着我一定要努力学习。”多年后文文在广州从事建筑设计工作,靠自己的努力自力更生,这份温暖一直留在心间。

梅州的阿晴(化名)2009年考上本科,两个姐姐都放弃学业去打工。她想要抓住读书改变命运的机会,于是向希望工程申请了助学金,支持自己完成学业。

“我先生家境也是很困难,我们当时都申请了助学金,后来相知相爱,毕业后组成了家庭。”阿晴说,这是希望工程给的缘分,他们也一直铭记这份“借”的钱。现在阿晴在广州一家广告公司工作,先生在IT行业,经济宽裕了之后,他们多次给希望工程捐钱,把这份希望传递给更多有需要的人。

他们有的长大后成了高中老师,有的成了社区医生奋战抗疫前线,还有的成为质检专家……30年来,广东希望工程共资助困难学生22.6万人次,他们的人生都因为“希望”而变。

希望工程自身也一直在求新求变。

创新,是广东刻在骨子里的基因,这也应用在希望工程的建设和发展上。自“南粤会亲”开展以来,广东希望工程从未停止创新的脚步。

1994年,广东省青少年发展基金会获批准成立。设立基金会,就是为了更专业、更广泛地发动社会资源和力量募集资金,让希望工程为更多家庭贫困青少年创造更有希望的幸福人生。

同年,广东青基会与香港苗圃行动合作,组织热心人士通过从香港步行100多公里至广州,为山区儿童筹募助学善款。直到今天,这条“希望之路”一直在传承,广东希望工程在粤港地区和海内外都享有盛名。

2006年之后,国家对义务教育实行费用全免,“有学上”不是问题了。党的十八大以后,教育均衡化被提到重要地位,让孩子们“上好学”成为广东希望工程新的工作重心。

2011年,广东希望工程“幸福厨房”项目启动。该项目旨在为贫困地区乡村小学建设或改造符合食品卫生安全标准、用水用电要求的厨房,让孩子们可以吃上热气腾腾的午饭。针对粤东西北偏远地区乡村教育师资力量匮乏的问题,2015年,广东省青少年发展基金会启动“希望乡村教师计划”,引导广大青年投身农村基层和乡村振兴。如今,该计划已累计派出4200多名乡村教师志愿者,为乡村素质教育带来青春力量。

乡村素质教育的基础建设,也同样受到广东希望工程的关注。

篮球名宿杜锋与广东青基会等一起合作,为粤东西北地区以及云南、贵州、新疆等贫困农村建设100个标准篮球场,以完善贫困地区体育设施建设,推动农村青少年篮球运动发展。这个项目2020年启动。

于是才有了开头梅州市北琴小学的这一幕。

“基金会也很关注青少年的健康。”早期参与希望办工作的田姐,现在是广东青基会副秘书长,她介绍,基金会这些年设立了多项青少年健康守护计划,大病救助、“及时雨”个案救助项目和帮助孩子摆脱脊柱侧弯困扰的“新苗基金”,为孩子健康成长护航。

一个个项目应运而生,它们的精神内核都是致力于让乡村孩子享受更为均衡化的教育条件。

广东希望工程发展到今天,已经形成一系列创新品牌矩阵。

截至2022年8月,广东希望工程累计筹款14.08亿元,资助困难学生22.6万人次,援建希望小学890所,建设“幸福厨房”和“希望厨房”459个,“希望家园”589个,选派希望乡村教师计划项目志愿者4262名,实施重大疾病救助1518例,筹资和资助规模一直走在全国前列。

“希望工程的创新,不是为创新而创新,而是顺应时代的发展、社会的需求而变。”广东省志愿者行动指导中心(广东省希望工程服务中心)党支部书记,广东省青少年发展基金会副理事长、秘书长吴阳平接受《南方》杂志记者采访时说,希望工程因为创新,所以一直“年轻”。

吴阳平表示,广东希望工程从最早的1.0版本让贫困山区孩子“有学上”,到2005年以后2.0版本让农村孩子“上好学”,到2019年习近平总书记对希望工程提出“努力为青少年提供新助力,播种新希望”的寄语,这个公益事业也升级到3.0版本。广东青基会因应城乡教育发展不平衡的现状,把工作的关注点落在乡村孩子素质教育及促进全面发展上。

时代在变,希望工程在变,但“希望”一直不变,始终触动着一代又一代人的心。

那么下一个10年、下一个30年,广东希望工程会是什么样子?

也许从佛山少年胡皓淇的这封信中可以看得到答案。

“志文(化名)哥哥你好!我是和你一起结对的皓淇弟弟……我想我们也可以手拉手、一起成为对社会有爱有责任的人。”

胡皓淇用他稚嫩的笔触,给清远市连南民族小学的结对小伙伴写下一封信。从2018年开始,胡皓淇就跟随父亲胡忠录一起参加“南粤会亲”活动。胡忠录1978年出生于湖南邵阳的一个普通农家,家境非常贫困,他在好心人的资助下坚持读书,一直读到博士,现在作为高级工程师在佛山三水工作。多年来他一直热心公益,获得全国最美河湖卫士、广东省五一劳动奖章等荣誉,后来又投入到希望工程“南粤会亲”的项目中来,资助多名粤东西北的孩子,他的事例也鼓舞了很多后进地区的孩子们。

“希望乡村教师计划”支教志愿者唐海怡与学生合影

“我觉得给孩子最好的传家宝,就是投身公益行动,和一颗传递希望的心。”胡忠录告诉记者,现在越来越多的志愿者,都是亲子上阵,这样,就能更好地把希望“薪火”传承下去。

传递希望、传承薪火,这也是广东希望工程最好的样子.

(部分素材来自广东省档案馆)

专访省志愿者行动指导中心(省希望工程服务中心)党支部书记吴阳平

《南方》杂志全媒体记者丨杨洋

广东希望工程与时代共进,持续为教育均衡化作贡献,践行“为党育人、为国育才”的使命。

省志愿者行动指导中心(省希望工程服务中心)

党支部书记吴阳平

希望工程在广东已经走过30年,也创新了30年,接下来将如何升级3.0模式?在超级变变变背后,又有哪些贯穿始终的内核?

广东省志愿者行动指导中心(广东省希望工程服务中心)党支部书记,广东省青少年发展基金会副理事长、秘书长吴阳平接受《南方》杂志记者专访时表示,广东希望工程与时代共进,持续为教育均衡化作贡献,践行“为党育人、为国育才”的使命。

《南方》杂志:希望工程在广东发展了整整30周年,有哪些“变”与“不变”?

吴阳平:广东希望工程始终顺应时代的发展、社会的需求,特别是南粤困境青少年的需求,有变也有不变。

一是初心不变,动员方式与时俱进。希望工程开始时,我们通过电视、广播、报纸等媒体动员,后来发展到主动拜访企业、捐方,再到现在通过互联网传播,实现线上线下联动宣传,组织化、社会化动员并重,充分依托党赋予的资源和渠道,切实走好公益群众路线,用心用情用力为青少年办实事解难事,始终做联系服务青少年的桥梁纽带。

二是服务对象不变,项目设计因势转变。这30年希望工程聚焦的服务对象,一直都是广东乃至全国处于困境的青少年。他们遇到困难来向我们希望工程求助,我们就通过动员社会资源来帮助他们。而我们的项目设计一直在创变,30年前我们主要解决“读书难”的问题,现在要助力解决发展不平衡不充分的问题。经过这30年的发展,国家综合实力发生了翻天覆地的变化,经济社会发展水平有了很大的改变,国家对教育的投入越来越多,广东希望工程从原来简单的建设希望小学或者是直接发放助学金,到现在更加注重乡村孩子综合素质的提高,以公益项目为载体,突出思想引领,注重实践育人。我们设计的项目,更多注重青少年的全面发展、素质提升、身体健康,让乡村孩子能够跟城里的孩子一样,有一个相对均衡的发展。

《南方》杂志:广东希望工程为何有这么多全国首创的创新实践?

吴阳平:第一是始终坚持党建引领,围绕中心工作大局。我们时刻紧跟党的政策,了解在农村教育方面的最新要求和部署,做出相应的安排,并撬动社会爱心资源,动员更多社会爱心人士关心关爱农村地区的少年儿童,与此同时把党的政策要求和党的关心关爱传递给他们。

第二是始终围绕青少年服务对象,精准把握困境青少年的需求。青少年是思维最活跃的群体,也是成长需求变化飞快、最具有发展潜质的群体。希望工程围绕他们的实际需要和创新想法设计实施项目,比较受青少年欢迎,让公益项目不断实现“迭代升级”。

第三是始终心怀“国之大者”。从30年前刚开始发起实施希望工程,我们就注重跟港澳台乃至海外华侨华人联系,动员各界爱心力量支持广东希望工程。上世纪90年代,广东希望工程跟香港的苗圃行动一起发起实施“行路上广州”“助学长征”等项目;到现在国家推进粤港澳大湾区建设,我们设计项目、招募志愿者也会动员港澳青年一起参与,让他们亲自来内地看一看,通过希望工程这一载体实现粤港澳青年交往交流交融。

《南方》杂志:接下来,广东希望工程酝酿深化改革,将在哪些方面发力?

吴阳平:第一是聚焦乡村振兴。希望工程从最开始实施的助学项目,是为了让农民的孩子人人有书读,到现在实施“五大计划”的矩阵项目,始终聚焦乡村青少年。我们要充分运用过去30年项目实施的基础,充分挖掘乡村青少年的困难和所思所想所需,以希望工程为抓手助力乡村教育振兴。

第二是聚焦粤港澳大湾区,充分发挥希望工程品牌效应。希望工程在香港澳门地区非常受欢迎,我们要用好这块“金字招牌”,动员更多的力量参与,让港澳同胞对祖国有更加全面的了解,更加理解我们党“以人民为中心”的执政理念。同时,我们也会学习借鉴港澳地区先进理念,加强联动,把粤港澳大湾区的区位优势最大化。

第三是加快推进互联网战略转型,积极走好数字时代网络公益群众路线。基于互联网思维,推动广东希望工程工作方式、体制机制、项目运行、品牌塑造等方方面面的迭代升级,构建立足广东、面向全国、服务青少年的线上线下有机融合公益生态圈。

第四是助力实现青少年对美好生活的向往。习近平总书记说,未来属于青年,希望寄予青年。广东希望工程也将继续聚焦青少年的美好期盼和向往,在教育均衡化等方面继续深耕。未来会引入一些类似乡村少年棋院的项目,让乡村孩子也能够在学习围棋、象棋等棋类运动中提高综合素质。同时我们也准备在乡村学校推广戏剧德育,让乡村的孩子也能体验戏剧教学方式,通过戏剧德育促进文化课学习,更好地成长成才,实现对未来美好生活的向往。

本文转载自南方杂志

责任编辑 晶晶